.

Por JULIO FERNANDEZ BARAIBAR

.

El final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, dejó a las antiguas potencias coloniales (Reino Unido, Francia, Países Bajos, etc.) económicamente devastadas y militarmente exhaustas. Esa situación abrió cauce histórico a la aparición de movimientos de liberación nacional en todo el mundo colonial y semicolonial. La Guerra Fría, por otra parte, y las tensiones internacionales que generó facilitaron y alimentaron la lucha por la autodeterminación nacional.

En Asia, la entrada en Beijing del Ejército Popular, conducido por Mao Tse Dong y el Partido Comunista Chino, puso a la República Popular China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, junto a los triunfadores de la Segunda Guerra. India, conducida por el Partido del Congreso, conquista su independencia nacional, en 1947. El Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, declaró la independencia de Vietnam en 1945 tras la rendición japonesa y se inicia la guerra de liberación contra el dominio francés que culmina en la batalla de Dien Bien Phu, entre el 13 de marzo y el 7 de mayo de 1954. La victoria aplastante del Việt Minh, al mando del General Võ Nguyên Giáp, forzó a Francia a negociar y puso fin a la guerra. Los líderes nacionalistas Sukarno y Hatta declararon la independencia de Indonesia en 1945, lo que llevó a una guerra revolucionaria contra los Países Bajos, que intentaron restablecer su control. Indonesia obtuvo el reconocimiento internacional de su independencia en 1949.

En Asia Occidental, Siria y Líbano consiguieron su completa independencia de Francia en 1945-1946.

En el norte de África, Egipto, tras la humillante derrota en la guerra árabe-israelí de 1948, se fortalecieron los movimientos anti-monárquicos y anti-británicos, que culminarán con la Revolución Egipcia de 1952 liderada por Gamal Abdel Nasser y los Oficiales Libres.

En el caso de la colonia francesa de Argelia, aunque la independencia se obtuvo recién en 1962, el sentimiento nacionalista se cristalizó tras la represión de las protestas independentistas en Sétif y Guelma en 1945, que marcaron el inicio del camino hacia la Guerra de Independencia de Argelia, que se desarrolló entre 1954 y 1962.

En el África subsahariana los movimientos fueron más lentos y recién en la década del 60 obtuvieron la independencia, pero el período de posguerra fue fundamental para su organización. En Ghana, el movimiento liderado por Kwame Nkrumah se intensificó con campañas de “autogobierno ahora” y así se convertiría en el primer país subsahariano en obtener la independencia en 1957. En Kenia surge el movimiento anticolonial Mau Mau, que llevó a una violenta rebelión contra el dominio británico en la década de 1950. Mientras que en el África dominada por el colonialismo francés se creó el Rassemblement Démocratique Africain (RDA) en 1946, un partido que luchaba por los derechos de los africanos dentro del sistema francés, sentando las bases para futuras demandas de independencia. Curiosamente, este prudente movimiento inicial, que solo buscaba que sus países fueran considerados parte de la Francia de ultramar, luego de 80 años de brutal expoliación colonial, están desarrollando ante nuestros ojos el más apasionante proceso de liberación nacional, como hemos visto en Burkina Fasso.

El Congo tuvo que esperar hasta la década del 60 para liberarse del brutal y salvaje colonialismo de la suave Bélgica. Y la perfidia de la infame testa coronada de Balduino llevó a cabo una retirada tan acelerada que no hubo una transición real de poder. Dado que los belgas habían evitado formar una élite política y administrativa, el Congo se independizó con solo unos 30 graduados universitarios en todo el país y sin oficiales africanos en el ejército. Todo ello sumió al país en un caos y balcanización de los cuales aún no ha logrado recuperarse.

En 1948 se produce lo que se ha llamado El Cisma Yugoslavo. Josip Broz, el Mariscal Tito se enfrentó abiertamente a Stalin y fue expulsado del Kominform. La causa fue la insistencia de Tito en que Yugoslavia tenía derecho a seguir su “propio camino hacia el socialismo”, sin someterse a los dictados de Moscú. Fue, quizás, el ejemplo más puro y exitoso de un movimiento nacional periférico que logró una autonomía genuina durante la Guerra Fría.

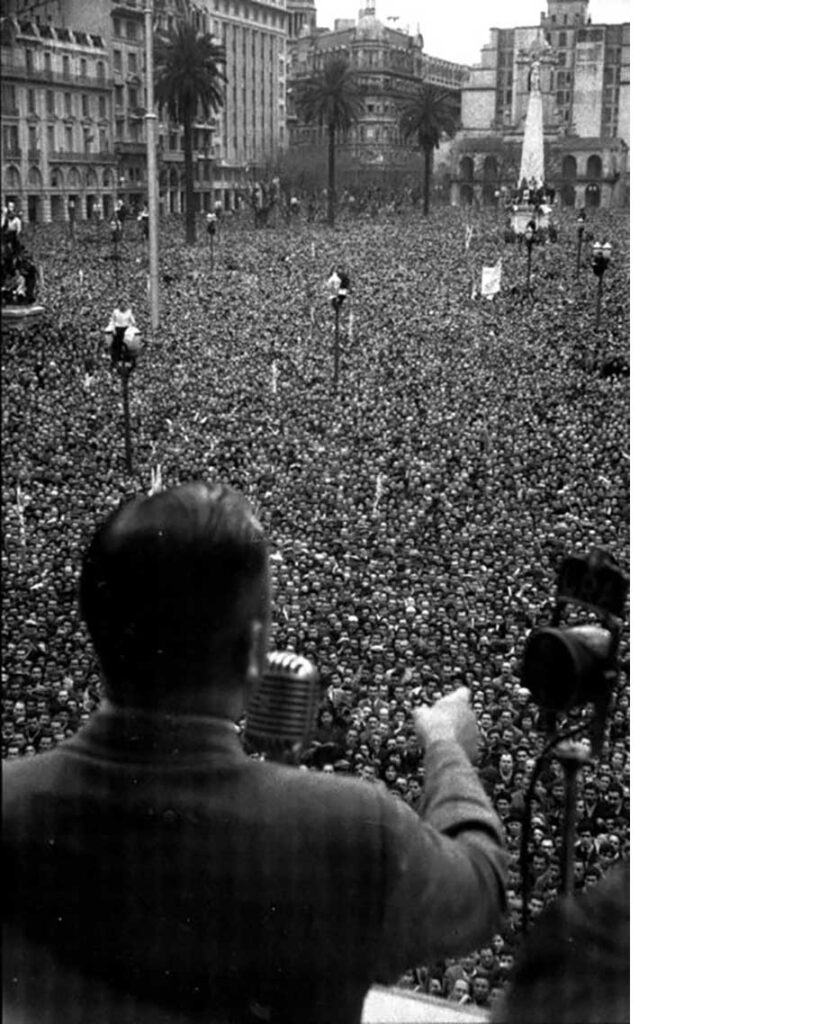

En América Latina, el final de la segunda guerra también tuvo su impacto. En Venezuela aparece Acción Democrática, un partido de las clases medias que pugnan por el aprovechamiento de la generosa renta petrolera para industrializar el país. En la Argentina, en un día como hoy de hace 80 años, el pueblo argentino arranca a Juan Domingo Perón de la prisión y da inicio a un proceso de nacionalización de la renta agraria, de industrialización y de distribución democrática de los excedentes, rompiendo con el predominio inglés y oligárquico en la economía y la política. Unos años después, Getulio Vargas, de nuevo en la presidencia del Brasil, profundiza su programa nacionalista e industrializador, con apoyo popular. En Bolivia, el MNR, a partir de 1952, nacionaliza las minas de estaño y lleva a cabo una radical reforma agraria.

Este largo proemio histórico viene a cuento por algo que es único y exclusivo del peronismo. Si de esta enumeración, sacamos aquellos procesos en los que una revolución radical y una guerra civil crearon un nuevo estado, los dos únicos movimientos que, en el mundo, han logrado sobrevivir a las convulsiones de la segunda mitad del siglo XX y la cuarta parte del siglo XXI son el Partido del Congreso de la India y el peronismo de la República Argentina.

El gran Kwame Nkrummah, el noble Gammal Abdel Nasser, que nacionalizó el Canal de Suez de manos de Inglaterra y unos inversores franceses, Sukarno, el triunfador sobre los holandeses, el mariscal Tito, cuyo retrato vi en los hogares de todos los yugoslavos migrantes en Suecia, Rómulo Gallegos y Rómulo Betancourt, los dos presidentes adecos, Víctor Paz Estenssoro, el expropiador de las minas de los “barones del estaño”, Patiño, Hochschild y Aramayo, y hasta Getulio Vargas, el suicida heroico, son nombres que a lo largo de esos 80 años se han ido empalideciendo hasta caer casi en el olvido. Algunos de ellos fueron derrotados, otros sucumbieron a las trampas del enemigo antinacional, otros, como el Mariscal Tito, fueron arrastrados en el feroz torbellino de una guerra civil provocada por el imperialismo.

Pero el nombre de Juan Domingo Perón sigue indeleble en el corazón del pueblo argentino. Su voz, sus dichos, sus cavilaciones entre políticas y filosóficas, sus escritos y sus discursos siguen vivos en la tradición política argentina. Es el único jefe popular surgido después de la guerra cuyo movimiento sigue preocupando al imperialismo yanqui y es el único cuyo apellido surge como alternativa incontrastable y poderosa a la ingerencia norteamericana en la política argentina.

Ayer tuve una reunión con un dirigente gremial, el secretario general del Sindicato de Obreros Navales, Juan Speroni. Es un hombre de característica extracción obrera. Su escuela ha sido la lucha sindical y política. Y de su boca escuché un extraordinario discurso nacional, una inteligentísima visión del mundo contemporáneo y de la política internacional, en donde las citas, las referencias y las menciones a Perón eran de una precisión quirúrgica.

He tenido la suerte de recorrer bastante mundo y conocer mucha gente de toda condición. Solo en Cuba se puede oír “como decía Fidel” o en Venezuela “como decía Chávez”. Pero ambos son contemporáneos. Cuando un trabajador argentino o una dirigente social del Chaco dice “como decía Perón” se está refiriendo a un hombre al que no conoció personalmente, que nació a fines del siglo XIX, y que desde hace 51 años no está entre nosotros. En realidad, lo que hace es expresar la vitalidad, la energía y la enorme potencialidad transformadora que, afortunadamente, aún tiene el movimiento creado por aquel coronel y por los trabajadores que lo sacaron de la prisión oligárquica hace hoy, exactamente, 80 años.

Buenos Aires, 17 de octubre de 2025